ビジネスシーンに役立つ手帳の選び方

ビジネスシーンで活用する手帳は、個人の働き方や職種によって最適なものが異なります。最大限にパフォーマンスを発揮できるよう、以下の3つのポイントを参考に最適な手帳を選びましょう。

【1】 サイズで選ぶ:持ち運びやすさ vs 記入スペース

- コンパクト/A6(文庫)サイズ

ポケットや小さなバッグにも収まり、持ち運びが非常に便利です。外出先での簡単なメモや、To-Doリストの管理に適しています。

- B6サイズ

携帯性と記入スペースのバランスが良く、ビジネス手帳として最も人気のあるサイズです。種類も豊富なので、迷ったらこのサイズから検討を始めるのがおすすめです。

- A5/B5サイズ

一般的なノートに近い感覚で使えるため、スケジュール管理だけでなく、会議の議事録や詳細な打ち合わせ内容もしっかり書き込みたい方に最適です。

- A4サイズ

会社のデスクに常備する大判サイズ。日々の業務日誌やプロジェクト管理など、詳細な記録を残し、後から振り返る用途に適しています。

【2】スケジュールフォーマットで選ぶ:あなたのお仕事、どう管理しますか?

- 期間単位 マンスリー/ウィークリー/デイリー

- マンスリー

特徴: 見開きで1ヶ月の予定を一覧でき、カレンダーのように日付ごとのマスに予定を書き込むタイプです。

活用シーン: 会議や出張の全体像把握、プロジェクトのフェーズ管理など。

- ウィークリー

特徴: 1週間分のスケジュールが見開きで表示されるタイプ。

活用シーン: 週単位のタスク管理、顧客訪問スケジュール、会議の準備リストなど。

- デイリー

特徴: 1日1ページで構成されており、記入スペースが最も多いタイプです。

活用シーン: 業務日誌、詳細なタスク管理、アイデアメモ、議事録の作成など。

ご自分のお仕事を月間でおおまかに管理したいのか、1週間ごとまたは1日ごとに細かく管理したいのかでタイプが変わります。一般的にマンスリー⇒ウィークリー⇒デイリーの順番で手帳のページ数も増えますし記入スペースも増えていきます。

- レイアウト ブロック/レフト/バーチカル

- ブロック式: 1日を1マスで表現します。マンスリーブロックは見開きで1ヶ月なのでカレンダーに予定を記入するイメージです。1ヶ月の予定をおおまかに把握するのに便利。デイリーブロックは日記・日誌としての用途に適しています。

- レフト式: 週間スケジュールと併せて、タスクリストやアイデアなどを自由に書き込みたい方に。

- バーチカル式: アポイントメントが多い営業職や、プロジェクトの細かな進捗管理が必要な方に最適です。時間ごとの予定や空き時間を視覚的に把握できます。

引用:高橋書店 https://www.takahashishoten.co.jp/notebook/search-layout/

【3】素材・見た目で選ぶ:ビジネスシーンでの印象も考慮する

手帳は、ビジネスパーソンの持ち物として、対外的な印象にも影響を与えます。

Web会議が増えたとはいえ、対面での商談や打ち合わせの際には、手帳を広げる機会も少なくありません。目の前でスマートフォンを操作するよりも、上質な手帳をスマートに使いこなす姿は、相手に信頼感やプロフェッショナルな印象を与えます。特に、取引先を訪問する機会が多い方には、A5〜B5サイズ程度の、落ち着いたデザインでしっかりとした素材のビジネス手帳を選ぶことをおすすめします。

手帳の歴史

【1】手帳の始まり

1796年、レッツ社(Charles Letts & Co Limited)の創業者であるジョン・レッツはロンドンで文具を扱う店を始めました。

顧客から何かいろいろ記録できるようなものが欲しいとの要望があり、これに応える形で

1812年、ダイアリーの製作販売を開始しました。

このダイアリーが世界で初めての手帳と言われています。

現在でもレッツ社のダイアリーは世界各国で使用されています。

【2】日本の手帳の始まり

日本では記録という意味での手帳は、帳面とも呼ばれ古くは戦国時代あたりから出現したようです。

現代のイメージに近い手帳の始まりは、明治時代の警察手帳ですが、当初は規格が統一されておらず、1935年内務省が警察手帳規定を制定、全国統一が図られました。

これはその名が示す通り手帳の形をしていて、実際に書き込みもできました。

一般の人が使う手帳としては、1879年(明治12年)大蔵省印刷局が発行、一般販売された

「懐中日記」が始まりのようです。

【3】ビジネス手帳の始まり

ビジネス手帳の始まりは戦後になってからです。

1949年(昭和24年)日本能率協会が時間目盛りの入った手帳を制作、会員に配布したのが好評で1951年(昭和26年)には法人向けに、

1958年(昭和33年)には一般向けの販売が開始されました。

能率手帳は、2013年(平成25年)「NOLTY(ノルティー)」と名称変更し、今でも高いシェアを誇っています。

シェアで言えば、日本能率協会と並ぶ手帳の会社として高橋書店があげられます。

「手帳は高橋」のコピーで知られていますが、手帳大賞を主催したりもしています。

ビジネス手帳の歴史忘れてはいけない出来事と言えば、1984年(昭和59年)イギリスのファイロファックス社のシステム手帳の登場です。

それまでもバインダー式のノートなどはありましたが、様々なリフィルを組み合わせ、自分に合った手帳を作ることができるのは画期的でした。

1990年代に入るとパーソナルコンピュータの進化が目覚ましく、2000年代に入ると

持ち歩きができるパソコンも出回り始め、2010年代にはスマートフォンの登場もあり

スケジュール管理などをデジタルツールで行う人も増えてきました。

手帳の歴史についてより詳しくお知りになりたい方はこちら

「手帳と日本人」(NHK出版)

参照:https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000885702018.html

ビジネス手帳の「紙 vs. デジタル」動向と業務効率化への示唆

「毎年この時期、書店で手帳を手に取りながら、ふと立ち止まることはありませんか?」

デジタルツールが進化し続ける今、あなたのビジネスにおけるスケジュール管理やタスク管理の基盤として、紙の手帳は本当に最適なのでしょうか。それとも、デジタルに移行すべきでしょうか?

手帳選びは、あなたの業務効率と情報管理のあり方を決める重要な選択です。デジタル全盛の時代だからこそ、紙の手帳が持つ独自の価値と、それがあなたの仕事の成果にどう結びつくのかを、改めて見直す時期に来ています。

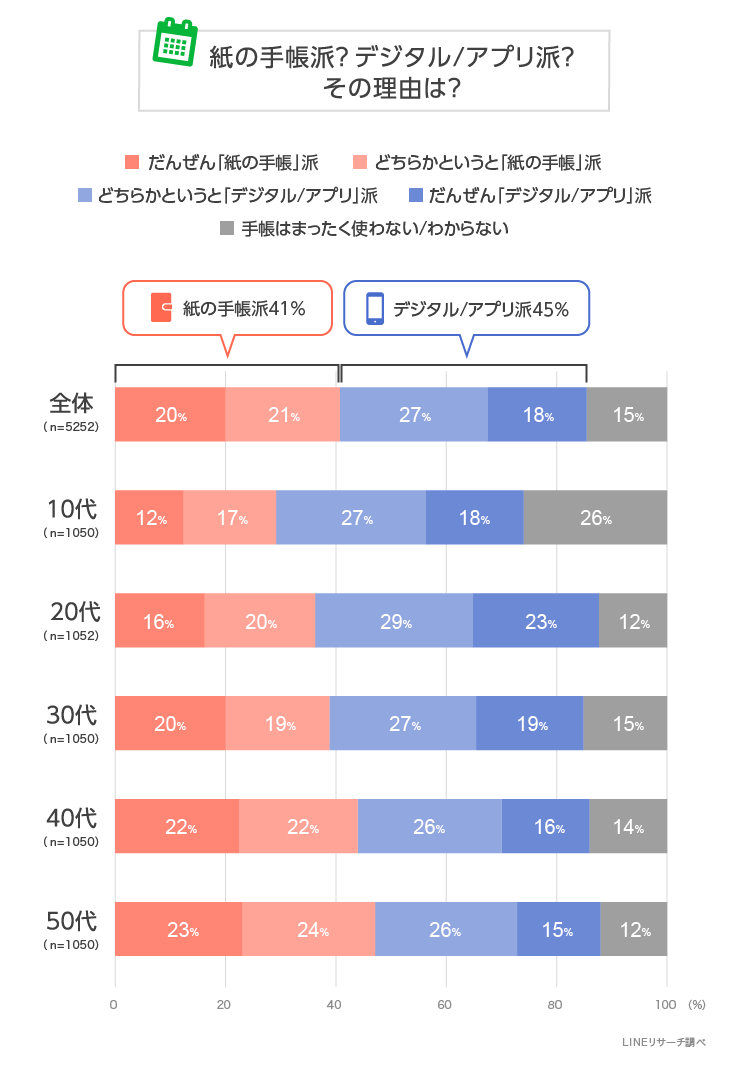

出典:LINEリサーチ https://research-platform.line.me/archives/36943924.html

(小数点以下四捨五入のため、合計が100%にならない場合もあります)

10代から50代の社会人で手帳を使う人は85%にのぼり、その内訳は紙派41%、デジタル派45%と、驚くほど拮抗しています。

紙の手帳が「デジタル派」を上回る年代と、その合理的な理由

デジタルツールが全盛の今、紙の手帳が予想以上に根強い人気を誇る背景には、法人業務にとって重要な合理的な理由があります。

- 40代・50代の管理職層における「紙」の圧倒的優位性

- 調査結果では、40代、50代といった管理職や意思決定層においては、紙派がデジタル派を上回る結果となりました。これは、経験豊富なビジネスパーソンが紙を「使い慣れている」だけでなく、「記録の自由さ」という点で、複雑な情報整理やアイデア発想に最適であると認識していることを示唆します。

- 業務効率化における「紙」の潜在能力

- 紙派の利用理由として「記録の自由さ」が上位に挙げられています。これは、プロジェクトの全体像把握、ブレインストーミング、手書きによる記憶定着など、デジタルツールでは代替しにくい高度な思考プロセスが求められる法人業務において、紙の手帳が依然として重要な役割を果たしていることを意味します。

手帳って文具?書店で売っているから書籍?

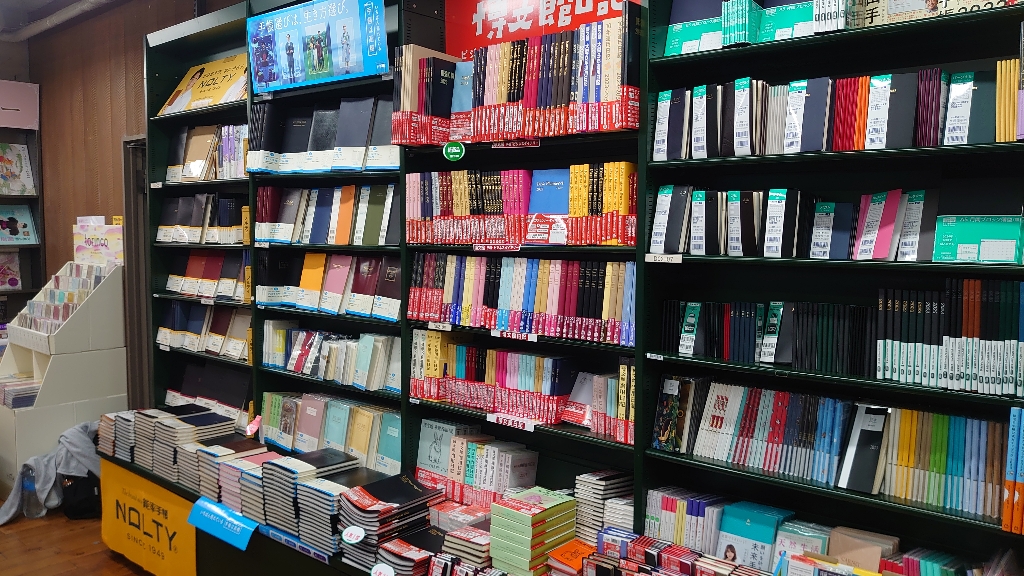

毎年、ビジネス手帳を購入する際、「なぜ手帳は文具店だけでなく、書店でも大きく展開されているのか?」と疑問に感じたことはありませんか?

【1】手帳は文具か書籍か

まず結論から申し上げますと、書店の立場としては書籍と考えたいと思っています。

三省堂書店では、手帳をビジネス書のカテゴリーに含めて売上管理を行っています。これは、手帳が単なるスケジュール帳ではなく、ビジネススキルや自己管理ノウハウを実践するためのツールであるという認識に基づいています。

秋になると毎年各種手帳がビジネス書に交じってランクインします。

担当者も書籍と同じ思い入れをもって、並べたりPOPを作ったりの仕事をしています。

【2】なぜ書店で手帳が大きく扱われているのか?

紙の手帳をお使いの皆様は、手帳をどこで購入されていますか?

ビジネス手帳は文具店にもありますが、夏の終わりから秋にかけて、書店が大規模なスペースを割いて展開しているのはなぜでしょうか?

当社の手帳担当の社員に聞いても、昔から扱っているのでそれが当たり前と思い、実際なぜかと聞かれてもわからないとのことでした。

ただ昔から書籍と文具は相性が良く、かなりの書店で文具売り場も併設しています。

この疑問について2大手帳会社である日本能率協会と高橋書店にも聞いてみましたが、正確な経緯まではわかりませんでした。

この背景には、以下の手帳と書店の深い歴史的な結びつきと、流通上の合理性が潜んでいると考えられます。

手帳メーカーは「出版社」であるという事実

- 手帳の二大メーカーである日本能率協会(現:日本能率協会マネジメントセンター)や高橋書店は、元々出版社としての側面を持っています。

- 手帳は家計簿などの実用書の流れで制作が始まった経緯があり、最初から書店での流通を強く想定していた可能性が高く、この歴史が現代の展開にも繋がっています。

全国の「書店網」が持つ流通上の強み

- 全国の書店の店舗数は、現在でも文具店の倍以上あります。

- この広範な書店網は、季節商品である手帳を全国の消費者へ効率的に届ける上で、非常に重要な流通チャネルとしての役割を果たしており、書店での大規模展開を後押しする要因となっています。

【3】手帳とISBN

手帳にISBN(インターナショナル スタンダード ブック ナンバー)が付与されていることはご存知でしょうか?

手帳が書籍として扱われる決定的な根拠は、書籍の商品番号である「ISBN(国際標準図書番号)」が手帳にも付与されている点です。

ISBNの役割:書店における確実な商品管理

- ISBNは、商品の発行元やバージョンを世界共通で特定するコードです。

- 毎年新版が出る手帳を書店が書籍として正確に発注・在庫管理するため、ISBNは不可欠な情報となっています。

ISBNが付与された歴史的経緯と流通上の合理性

- 手帳メーカーである日本能率協会や高橋書店が出版社でもあることが、書店での取り扱いの大きな理由です。高橋書店への調査でも、手帳は家計簿などの実用書の流れで制作が始まり、書店流通を最初から想定していたと考えられます。

- 手帳の書店での取り扱いは、ISBNが日本で普及した1980年代よりも先行していました。このため、書店での流通を維持・強化するために、後から書籍と同じISBNコードを付与する必要が生じた、というのが最も有力な見解です。

- また、全国の書店の店舗数は文具店の倍以上あり、季節商品である手帳を効率よく展開・販売する上で、書店網の広さが流通上の優位性となっています。

【4】まとめ

書店で手帳を販売する背景には、単なる店頭在庫の問題ではなく、手帳が持つ書籍としての歴史とDNAが深く関わっています。

私たち書店員は、手帳を単なる文具ではなく、お客様の「知識」や「時間管理」をサポートする「書籍」と同じ仲間として大切に取り扱っています。